بعد ستة سنوات على قيام ثورة 11 فبراير/شباط عام 2011، هل يتعين طرح السؤال، عما تمثله هذه المحطة المثيرة للجدل في السياق التاريخي للشعب اليمني؟ وما هي دواعي الفخر في أن يكون المرء جزء من هذه الثورة، أو مؤمناً بها أو بأهدافها.

لقد مر زمن لا بأس به من عمر هذه الثورة التي تقاتل اليوم لكي تبقى في خضم متغيرات هائلة، انتقلت معها قوى من صف المواجهة مع الثورة إلى خندق الدفاع عنها دونما حاجة إلى مناقشة الدوافع، ولكنه الاصطفاف الذي أبقى أعداءها الداخليين أكثر توحشاً فيما تسلح بها الأعداء الخارجيون لكي يصححوا الخطأ القاتل الذي وقعوا فيه بتأييد الثورة المضادة بكل ما جلبته من الشرور الإيرانية إلى جنوب الجزيرة العربية.

كل ما أستطيع قوله هنا إن سحر التغيير الذي صبغ ثورة فبراير ما يزال تأثيره سارياً حتى اللحظة.

وفي تقديري وتقدير كل مراقب منصف فإن أهمية ثورة الحادي عشر من فبراير تكمن في أنها أطاحت بالمخلوع صالح، وأجبرته على خوض الحرب الأهلية، وهو لا شرعية له ولا صفة إلا أنه أحد زعمائها السيئين، خاضها بهدف استعادة السلطة.

جوهر التغيير

الإطاحة بصالح كان هو جوهر التغيير، لأنه أسقط المشروع العائلي وهو مشروع تبين أنه يريد الاستئثار بالسلطة وتأبيدها في عائلة صالح، قبل أن يلوذ بالطائفة، ويرتمي في أحضان المشروع الإمامي بغض النظر عن تكتيكاته، فقد شاهد كل اليمنيين أن الذي عاد ليمتهن كرامة صنعاء من جديد ليسوا إلا الإماميين، ومن المؤسف حقاً أنهم عادوا بنفس الأفكار والمنطلقات والقبح في الجوهر والمظهر.

آمن ثوار الحادي عشر من فبراير أن ثورتهم لم ترم حجراً في المياه الراكدة فحسب، بل حركتها وحولتها إلى مياه نقية تتدفق في مجرى الحياة، محدثة تغييراً هائلاً في الوعي الوطني واخضراراً في القلوب التواقة إلى الحياة الكريمة، وهذا ما سمح بانتصار إرادة اليمنيين في خضم التحديات الهائلة، والتي كان آخرها وأكثرها قسوة الانقلاب العسكري الميلشياوي الذي حدث على صيغة الإجماع الوطني والنظام الانتقالي.

كان النظام القمعي الدكتاتوري للمخلوع صالح قد تمسك بعدة ثوابت ومسلمات، نحتت من قوالب الفهم الجامدة للمواطنة، وللديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة.

جادل المخلوع طيلة العقود التي سبقت الإطاحة به، بشأن مصداقية النتائج التي كانت تأتي بها صناديق الاقتراع وتعبر عن التوجهات والقناعات السياسية الحقيقية لليمنيين، وعن إرادتهم المستقلة المتحررة من أي تأثير، وبأن الانتخابات نزيهة رغم أنه كان يتحكم بكل تفاصيلها.

احتكر نظام صالح كل مصادر القوة من مال وإعلام وجيش وأمن ونفوذ، وبواسطتها كان يقوم بإنتاج القالب الديمقراطي المجازي الخاص به، حيث لا فائز إلا علي عبد الله صالح وحزبه ولا متحكم بالسلطة سواه.

وبالرغم من أن مساحة الفقر والحرمان كانت تتسع بوتيرة متصاعدة، إلا أن فرصة المؤتمر الشعبي العام الحاكم آنذاك كانت تتزايد في كل دورة انتخابات، بسبب تورطه ومعاونيه في عملية واسعة النطاق لشراء الذمم وفي تجييش سافر للمال السياسي.

سيطرت على البلاد حالة من الجمود في الحياة السياسية، ومضى معها صالح أكثر فأكثر نحو الانقلاب على صيغة الشراكة، والانفراد الكامل بالسلطة استناداً إلى أغلبية مريحة في مجلس النواب وإلى سيطرة مطلقة على كل مفاصل الدولة والقوات المسلحة والأمن وأجهزة الاستخبارات والموارد المالية والاقتصادية، رغم ما كان يظهره من نوايا ماكرة لتقاسم السلطة مع الأحزاب السياسية وبشروط المنتصر وليس بنية من يريد أن يتجاوز الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.

تضاءل حلم الغالبية المقهورة من اليمنيين إلى مجرد الحصول على فرصة للتوظيف في جهاز الدولة المتضخم، بعد أن أصبحت أبواب التوظيف مغلقة تماماً أمام خريجي الجامعات والمعاهد وحتى أمام عمال الأجر اليومي، الأمر الذي أدى إلى وجود مئات آلاف العاطلين عن العمل.

وانشغل معظم الفقراء بالحصول على الفتات من الأموال التي كان يتم توزيعها في المواسم الانتخابية عبر وكلاء المخلوع صالح، وفي الحصول على إعانات ربع سنوية لا تتجاوز الـ6 آلاف ريال، أي ما يعادل خمسين دولارا تقريباً.

تلك كانت هي الملامح الحقيقة لحياة شعب مقهور بلغت به السياسات السيئة مبلغاً عظيماً وحشرته في زاوية ضيقة جداً.

ثورة غاضبة

ومع ذلك يمكن القول إن ثورة فبراير كانت في جزء منها فقط ردةَ فعل طافحةً بالغضب ضد الفقر والحاجة وضد الاستئثار بالموارد والأموال وضد الممارسات الفاسدة، لكنها جاءت في الأساس تعبيراً عن ضمير جيل من الشباب تشكل وعيه في خضم تحولات هائلة في المشهد العالمي، أكثرها أهمية التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في حقل الإعلام والفضائيات والفضاء الإليكتروني.

فعبر هذه الفضاءات تدفقت كمياتٌ هائلة من المعلومات والحقائق، التي جعلت الشباب يعيد تقييم علاقاته بكل شيء من حوله، ويثير الأسئلة حول الحاضر والمستقبل وعن الأسباب التي تقف أمام حصوله على فرص حياة كتلك التي يحظى بها أقرانه في الدول العربية المجاورة، وفي العالم الفسيح.

كانت السلطة السياسيةُ بممارستها القمعية والشمولية، من أكثر المظاهر استفزازاً للشباب في مشهد سياسي جامد ومتخشب.

إذ رغم الانتخابات والأحزاب والتعددية المزعومة، إلا أن المشهد السلطوي هو نفسه لم يكن يتغير، حيث تستمر عائلة صالح في احتكار السلطة المطلقة، ولا تخضع للمساءلة، وتمضي في تدمير البنية الاجتماعية وتمزيق عرى الوحدة الوطنية، وتدمر حتى البنيان القيمي للمجتمع وتصادر حرياته بشكل سافر.

لذا كان التغيير بالنسبة لثورة الـ11 من فبراير 2011 خيار إستراتيجي، ولم يكن مجرد هدف مراوغ بالنسبة لأحزاب المعارضة، ناهيك عن الشباب الذين رابطوا في الساحات.

تخطي المرحلة السوداء

لهذا يمكن القول إن ثورة فبراير تخطت بهدف إسقاط نظام صالح المرحلة السوداء من تاريخ اليمن، وساعدت اليمنيين على فتح صفحة جديدة من تاريخهم.

صحيح أنها لم تتمكن من إيجاد بدائل فورية لليمنيين نستطيع معها القول إن حياتهم تحسنت كثيراً عما كانوا عليه في السابق، ولكنها فتحت الطريق أمامهم لبلوغ هذا الهدف، ذلك أن التغيير على المستوى السياسي هو المفتاح الحقيقي للتغيير الشامل في كل المجالات.

كان واحداً من أهم الأسباب التي أعاقت ثورة الحادي عشر من فبراير عن إنجاز أهدافها، هو وجود المخلوع صالح بكامل قواه العسكرية والسياسية والمالية والجهوية أمام هذه الثورة.

لقد عمل المخلوع بكل ما أوتي من قوة على تعطيل حكومة الوفاق التي كان يسيطر على نصف حقائبها الوزارية، وتحول وزراؤه في هذه الحكومة إلى حصان طروادة لتمرير ميليشيات الانقلاب الحوثية إلى مفاصل السلطة وإيصالها إلى صنعاء وبقية المحافظات، وتمكينها من المعسكرات ومؤسسات الدولة بالكامل، في 21 سبتمبر 2014 المشؤوم.

وأخيراً ها هو المخلوع يدير حرباً واسعة النطاق، الهدف المباشر لها هو استعادة السلطة عبر الإطاحة بالرئيس الانتقالي بشكل كامل، والإطاحة بالتسوية السياسية وباتفاق المبادرة الخليجية وبمخرجات الحوار الوطني، أي التخلص من تركة التغيير، وهذا يعني أن التغيير أصبح من القوة بحيث يحتاج صالح كل هذا العنف للتخلص منه.

ما احدثه فبراير

التغيير الذي جاءت به ثورة الحادي عشر من فبراير له ملامح عديدة، وتجليات كثيرة في حياتنا، والقادم أجمل. لكن أهم ما أنجزته هذه الثورة أنها أعادت رسم ملامح الدولة التي تليق بالشعب اليمني، الصابر المثابر، دولة ينتجها الشعب، ولا تُفرض عليهم، دولةُ المؤسسات وليس دولة الأفراد، دولة تأتي عن طريق التفويض الشعبي الواسع، وليست دولة الكتب الكهفية المثقلة بادعاءات الحق الإلهي.

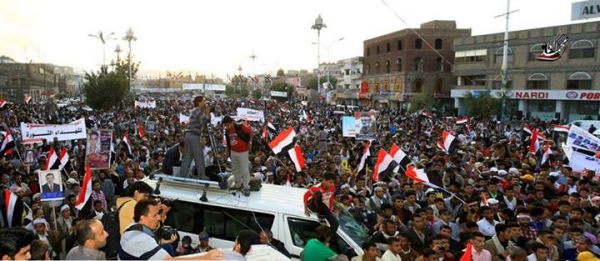

لم تمارس ثورة الحادي عشر من فبراير وصايتها على أي طرف سياسي أو جغرافي، بل حفزت الجميع للانصهار في ساحة واحدة تعبيراً عن الحرية وعن الإيمان بالتغيير على قاعدة الانتماء المشترك لوطن واحد.

وهنا تكمن عظمة ثورة الحادي عشر من فبراير وقيمها العالية، لقد استطاعت أن تغير قواعد اللعبة على مستوى المنطقة بكاملها وأن تغير معها المواقف والقناعات، ومرد ذلك إلى أن الثورة لم تكن ضد أحد في هذا العالم، بقدر ما كانت ضد الظلم والاستعلاء وضد الطغيان، وضد احتكار السلطة من نظام كان يتلبس رداء النظام الديمقراطي التعددي، ويدعي التزامه بمبدأ الانتقال السلمي للسلطة.

كانت ثورة فبراير ولا تزال تعبير دقيق عن السعي المشروع للشعب اليمني نحو تحسين ظروف حياته، واستعادة المبادرة فيما يخص تقرير مصير السلطة بحيث تصبح تعبيراً عن إرادة وطنية جامعة، وإطار يجمع كل اليمنيين.

حينما اعتقد جيران اليمن أن ثورة فبراير وحواملها السياسية، تمثل مصدر تهديد خطير لهم، اندفعوا لمواجهتها، ولكن سرعان ما اكتشفوا أن الخطر ليس في التغيير الذي جاءت به ثورة الحادي عشر من فبراير، وإنما في الأدوات التي كُلفتْ بقهر هذه الثورة وإجهاضها، لأنها أدوات إيرانية وهدفها ليس فقط إجهاض التغيير في اليمن بل مصادرة هذا البلد وتحويله إلى ورقة جيوسياسية في إطار الصراع الذي تحركه نوازع الهيمنة على منطقتنا العربية ومقدراتها.

صنعاء بعد 21 سبتمبر

تحولت صنعاء منذ الواحد والعشرين من سبتمبر 2014، إلى مركز متقدم لمشروع الهيمنة الإيرانية الذي يستهدف بشكل مباشر الأنظمة السياسية في دول الجزيرة والخليج، في تتبع حرفي للخرافة التي تعج بها عقيدة الانبعاث الشيعية، المرتبطة بالظهور المزعوم لمهديهم المنتظر.

عند لحظة الوعي الإقليمية هذه بالخطر، أضافت ثورة الحادي عشر من فبراير انتصاراً آخر إلى انتصاراتها.

وتحولت إلى أيقونةٍ تدافع عنها الجيوش والأساطيل والطائرات، كيف لا وهي الثورة التي ضمنت انبعاثاً حقيقيا لدولة معبرة عن إرادة يمنية جامعة، وضامنة للاستقرار في دولة تحتل موقعاً مهما في المنطقة مثل اليمن.

راهنت ثورة الـ 11من فبراير وراهن الثوار على التغيير، وقد نجح الرهان، لن يستقيم أمر اليمن بالترقيع أو بالمعالجات المرحلية، بل بانتهاج خط التغيير الذي شقته ثورة فبراير، الخط الذي ينتهي عند محطة الدولة العصرية، دولة النظام والقانون، دولة الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة.